| |

タイ語・ちょっとだけ

|

『北は、ルアン・プラバーンから、南は、ナコン・シータマラートまで、東は、メーコン(川)のほとりから、西は、パゴー(現ミャンマー、ペグー)までを支配し・・・・』 (注:左の写真を翻訳したものではない) この碑文を研究解読したのは、当時バンコク博物館長を務めていたフランス人の歴史家、G・セデス( G.Caedes : 1886-1969 )であることは意外と知られていない。 |

|

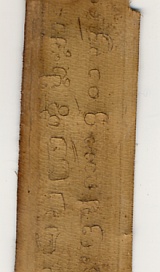

大王創案当初には、母音記号、子音文字を同列に書いていたが、その後、現在のように、母音符号を子音文字の上下左右に書く方式に変わった。 実にユニークである。左から右へ文章を読んでいて、「先読み」をしないと文章が読めない方式である。タイ人たちは、一字一字読むのではなく、「パターン認識」をして、文字を読むらしい。読むスピードは、驚くほど速い。 ところが、この方式は、現代では、さまざまな分野で、大きな障害になっており、一時は、マレーシアやベトナムのように、ローマ字方式の導入も検討されたらしいが、現在もそのままの文字体系を維持している。 タイ文字を記した歴史資料で、現存しているものは、多いとはいえないが、その大半は、石碑(シラチャルック)と「バイラーン(貝多羅葉)」文書である。

かつて文字は石碑 ( ศิลาจารึก )のほか、皮( หนัง )や、「バイラーン ( ใบลาน )」という「オオギヤシ」の葉に記されるのが普通だったらしい。「紙」に書かれた古文書にお目にかかったことがない。 タイ語で、“文字”のことを、「ナン・スー ( หนังสือ )」というのは、「皮に書かれた書」という意味だそうだ。 和紙のような長方形のバイラーンの板紙を綴じたノート ( สมุดขอย )や、外交文書など金の薄板に書かれた文書(「金葉表文」)なども、残されていて、国立博物館へ行くと見ることが出来る。 「バイラーン」の詳細については、拙稿、歴史編 「 バイラーン(紙以前の筆記用具)」を、ご参照ください。 |

|

|

|

|