![]()

![]()

![]()

ランナー・タイの伝統衣装

北タイの人たちは、19世紀の半ばころまでは、普段は、男女ともに上半身は「はだか」ということが多かったらしい。 左の写真は、20世紀半ばに、撮影されたものだが、一部の田舎では、うら若い娘さんが、このような姿で作業しているところに、お目にかかることがあったそうである。 さすがに、人前では、「素肌」を見せることがはばかられ、来客などの姿を見つけると、ものかげに身を隠すことが多かったらしい。 現在でも、まれにであはあるが、高齢の女性の、このような姿に出くわすことある。 |

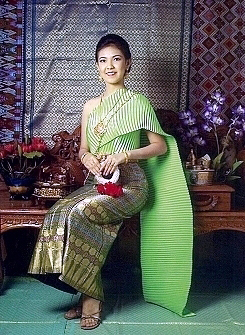

女性は、外出するときは、長袖のブラウスを身につけたが、普段は、「サバイ」と呼ばれている「肩掛け」で、胸部を覆うくらいのもので、左の「壁画」のように、乳房が見え隠れするのは当たり前だったらしい。 下半身は、「シン」、または「パー・ヌン」と呼ばれている「巻きスカート」を着用し、下着は着けないのが普通だったようである。 「シン」は、現在でも使われているが、木綿、または麻製で、シルクの「シン」を持っているものは、ほとんどいなかった。「晴れ着」として、絹製の高価な「シン」が着用されるようになったのは、ごく最近のことらしい。 |

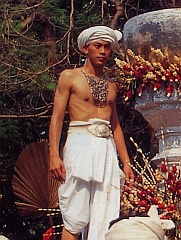

男性は、「パカマー」と呼ばれている、1m×2mほどの、1枚の木綿布を下半身に巻きつけているのが普通で、作業時などには、すそをうまい具合にたくしあげた「チョンカベーン」スタイルにしていた。 「パカマー」は、ズボンとしてだけでなく、帯や、風呂敷、タオル代わりに使えるもので、現在でも、北タイの男性ならだれでも、1、2枚は持っている。 「パカマー」を頭に巻いたターバンは、戦時などに、今風の「ヘルメット」の役割をしたもので、現在では、「お祭衣装」か結婚式の「花婿さん」くらいしか使われていない。 大きなバックルのベルトと胸当てなどは、戦(いくさ)の時の防具として使用されたものだが、現在では、祭り衣装のアクセサリーとして身につけられることがある。 上半身は、胸も背中も「刺青」で覆われていた。 |

チョンカベーンとは 「パカマー」を、腹に1周半ほどきつく巻き、あわせの部分を、腹に押し込んで止め、残りのあまった部分を、股の下をくぐらせて、背中のところに押し込んで止める。大きくたくし上げると、ショートパンツ・スタイルになり、緩やかにすれば、品のいい、「タッツケ袴」のようになる。 腹に巻きつけるときにきつく巻くのがコツで、ゆるいとすぐに脱げてしまう。 |

1904年・チェンマイ 1932年・チェンマイ 1969年・チェンマイ |

| 上の写真は、左から、富豪の若夫婦、チェンマイでも、はしりの自転車姿で、「モボ・モガ」といった感じのする男女。 「シン」をはいて、自転車に乗れたんでしょうか。 中は、ワット・プラシン門前で、生鮮食品を売っているおばさんたち。 この時期には、外出着として、白のブラウスを着用している。 右は、92才の老婦人。 長寿を記念しての写真撮影で、シンを着用しているが、このころ老婦人の上半身はだかというのは珍しいことではなかったようだが、写真撮影のために「正装」したものと思われる。 (写真は、いずれも、『KHON MUAN』(チェンマイ大学社会学部2001年刊より転載) |

1920年代・チェンマイ 1933年・チェンマイ |

| 上の左の写真は、タイ・ルー族が、「田中写真館」で撮影してもらった、記念写真。 男性の上着は、「ラーチャ・パ・テン」という、詰め襟、長袖、5つボタンの上級官僚の正装で、下は「チョンカベーン」である。写真撮影用に、写真館が提供した「貸衣装」だった可能性がある。 「ラーチャ・パ・テン」は、現在も使用されているが、おそらく、現王朝になってから、役人用に作られたものにちがいない。 この一家は、チェンマイ大学関係者だったらしいが、「タイ・ルー族」のこのような写真は、非常に珍しい。原典には、固有名詞も掲載されていて、「ルー族」も「コンムアン」の一員だったことがうかがえる。 奥さんの衣装は、伝統的なものだが、お孫さんの上着は、当時としては、超モダンなブラウス姿である。 上の右の写真は、華人系の「コン・ムアン(北タイ人)」の長者一家。 子女のほとんどが、最高学府を卒業後、高級官僚として出世している。次男は、「タイ中央銀行総裁」を勤めた秀才一家である。 男性はすべて、「ラーチャ・パ・テン」を着用し、奥さんも、西洋風のモダンな服装をしている。娘さん二人は、ともに「シン」をはいているが、これが普通の晴れ着だったと思われる。 (上の2枚も、『KHON MUAN』(チェンマイ大学社会学部2001年刊より転載) |

「ソンカーン」祭の美女たち。 「ランナー・タイ」の民俗衣装として、現代でも、祭や結婚式で伝統衣装が着用される。 王宮の女性など、作業しやすいようこのように胸部を締め付けていたらしい。 「伝統ブラジャー」である。 「スリ・ヨータイ」の映画の中でも、戦場におもむく女性の、このような凛々しい姿がみられる。 |

現代の晴れ着 (1) これから「馬車」で、お寺参り出かけるところであるが、「馬車」でというのは、「ランパーン市内」だけの特有のことである。 観光用パンフレットの撮影用に、「馬車」を使用したものかもしれない。お寺は歩いていける距離にあるのが普通である。 座っている女性は、白のブラウスに、「シン」姿であるが、中年以上の女性の白のブラウスは、レース製のものがよく使われる。 |

現代の晴れ着 (2) 「メチャン市内」の、貸衣装店の店先で見かけた、最近の、伝統のランナー・スタイルの「結婚衣裳」。 花嫁用は、胸のはだけた、しゃれたブラウス、シン、サバイのセットで、ベルトやネックレスもシックで感じがいい。 花婿用は、金色に輝く「ラーチャ・パ・テン」に、「モ・ホーム(次項参照)」と同じデザインの「ズボン」。 伝統模様の「サバイ」に、金の鎖のアクセサリー。頭に巻くレース風のターバン。 一昔前までは、高貴な人しか身に着けることはなかったと思われる、このような衣装も、祭や結婚式では、しばしば見られるようになった。 |

「モ・ホーム」 ( ม่อฮ่อม ) 農民の「正装」である。 北タイから広まったものらしいが、正装として認められるようになって、まだ、半世紀にも満たない新しいものであるらしい。 ベトナム戦争のころ、米兵が、私服として身に着けていたジーンズをヒントに考案されたもののようで、上下ともに、藍染または黒に染められた綿布で出来ている。 上着は、もともとは、前割れ、襟なしの半袖丸首シャツで、前は紐でとめられるようになっていた。 最近では、襟のあるもの、長袖のもの、ボタン式のものもあるが、紐の輪に、紐を丸めてこしらえたボタンでとめるものがあるが、なかなかしゃれている。 |

| ズボンは、「パーカマー」の名残を残すだだぶだぶのものが普通で、ベルトを使用せず、腹に締めて挟み込む形式になっている。 ベルトの代わりということでもあるまいが、写真のように「パーカーマー」を帯として閉めることもある。 「モ・ホーム」は、農民の正装であるから、どんな場所でも着用を認められていて、国王の御前でも、この格好でお目通りすることが出来る。 10年近く前のことだが、元のバンコク市長、チャムローン氏が、日本を訪れた際も、終始「モ・ホーム」姿で通していたらしい。 「モ・ホーム」は、北タイ南東部のプレー県の「プレー」のものが、縫製が丁寧なことなどから、「ブランドもの」になっていて、全国的にも有名である。 最近は、やや粗めの生地を使っている、「メサイ」ブランドにも人気が出てきたようである。 これらの「ブランドもの」のモ・ホームは、格安衣料品としては、丁寧な縫製がされていて、愛染めの色があせてくるまで使用しても、ほころびることはない。 |

「シン」、「パーカーマー」、「チョンカベーン」について、

別項で、少しだけ、詳しく説明。

「チョンカベーン」の着付け方法なども。

こちら で、ご覧ください。

以下、誤解を招きそうな写真が多いが、子供の教育用のポスターから転載した。

付録1 :タイの地域別の民俗衣装

北タイ |

北タイ |

東北タイ |

東北タイ |

中部タイ |

中部タイ |

南部タイ |

南部タイ |

付録2 : ラタナコシン王朝(現王朝)の女官の正装

ラーマ1〜3世期(18世紀末〜19世紀中ごろ) |

ラーマ1〜3世期(18世紀末〜19世紀中ごろ) |

ラーマ4世期(19世紀中ごろ) |

ラーマ5世期(19世紀後半) |

ラーマ5世期(19世紀後半) |

ラーマ6世期(20世紀初頭) |

ラーマ7〜8世期(20世紀中ごろ) |

ラーマ9世(20世紀中ごろ以降) |

ラーマ9世(20世紀中ごろ以降) |

ラーマ9世(20世紀中ごろ以降) |

付録3 : アジア各国の民族衣装

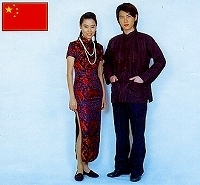

china |

india |

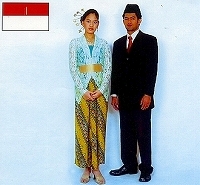

indonesia |

japan |

korea |

laos |

malaysia |

myanmar |

philippin |

singapole |

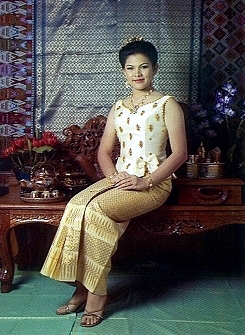

thai |

vietnam |