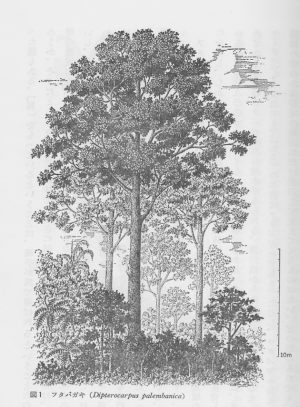

「フタバガキの木」

Dipterocarpaceae

ディプテロカルプ、メランティ、クルイン、ヤーン(タイ)、榕樹(中国)

北タイの疎林にまばらに聳え立つ大木は、殆んどが「フタバガキ科」の木である。枝を落としながら成長するため、高いところまで、枝が出ていない。葉の茂っているあたりは、遠目には「ブロッコリー」のように見える。

「フタバガキ」の名は、「2枚の翼を持った種子」(dipterocarp)に由来するらしい。風が吹くとひらひらと舞い落ちてくる様子は、さながら「羽子板」の羽根のようである。種子を遠くまで飛ばすための物ではないらしく、親木の真下にさえ落ちなければいいのかもしれないが、羽根のある意味はよくわかっていないらしい。

地質学的にも、ずいぶん大昔からある木らしく、原産はアフリカ大陸で「インド大陸」に乗って「プレート移動」とともに東へはこばれ、その後東南アジアに広まったらしい。500種ほどが知られていて、その大半は、マレー半島に分布し、インドネシア諸島、フィリピンなどにも広まっているようだ。

「フタバガキ科」の木は軽くて硬質で商用価値が高く、ラワン合板材として広く利用されているが、「乱伐」のため激減しているらしい。

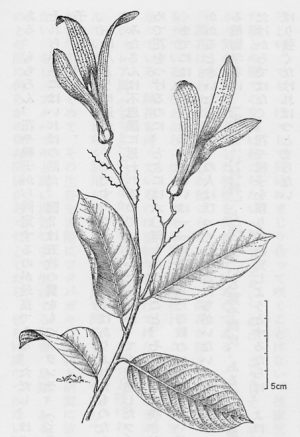

「3枚羽根のフタバガキの実」

回転しながらヒラヒラと舞い降りてくる。

なんとも楽しい「木の実」である。

羽根の部分のそり具合が実に巧妙にできていて、大自然の巧妙さには感服する。