ジャックフルーツ (クワ科)

Artocarpus heterophyllus Lam.

(マライ) ナンカ

(中国)波羅蜜

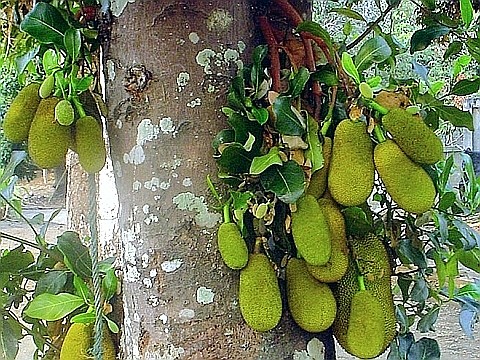

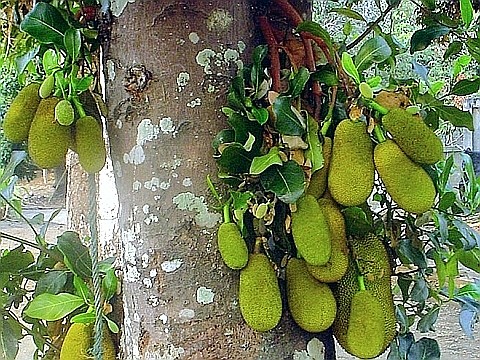

常緑の大木になり、太い幹から、直接大きな実がぶら下がっているのを見ると、まさに奇観である。

「クワ科」の植物には、よく見られるものだが、はじめて見たときは、ここはやはり「異国」なんだと、思い知らされる。

インド、ビルマあたりが原産らしく、紀元前から栽培されていたらしい。

果実は、6〜70cmになり、大きなものでは20kgくらいになる。離れてみると、子豚が木にぶらさがっているようにさえ見える。

乾燥した材はマホガニー色をしており硬く、楽器や家具に加工される。

タイの坊さんの「黄色」の袈裟は、この木の幹からとった染料で染められる。

未熟な果実は、野菜として利用される。

果肉を2cmくらいの大きさに角切りして、肉類と一緒に煮た「ケーン・カヌン(右の写真)」は、肉の味がよくしみて、なかなか乙な味である。

「貧民の食料」などといわれることもあるらしいが、旬の季節には、市場でも売られている普通の食材である。

「ソンカーン(タイ新年)」や結婚式などの「ハレ」のご馳走料理である。

肉類の増量に使われるなどというのは、「偏見」であろうと思われる。春先の出盛りの時期には、けっこうな値段で市場で売られている。

また、完熟した果実は、「くだもの」として利用され、「缶詰」などとしても販売されていて、日本でも手に入れることが出来る。

よく熟した「カヌン」の果肉は、芳しい香りがし、樹上で熟したものなどには、昆虫もたくさん集まってくる。

通常は、完熟直前に収穫し、数日、「あと熟」させてから利用する。

若い枝や果実は、「クワ科」植物独特のゴム状の樹脂分を多く含んでいて、この樹脂が、手や衣服に付着すると、とるのに苦労するため注意が必要である。果肉を取り出す際には、ゴム手袋などをして、とり出すことが多い。とり出したあとも、よく水洗いする。

右のように、市場などでパックに入れて売られている。

コリコリとした食感と、フルーティーな香りが特徴の「くだもの」で、糖度は高くない。

右の写真は、「カヌン」の種子だが、蒸して食べると、栗や芋類に似ていて、癖もなく美味しいものだが、あまり利用されないようである。

陰干しして、少し乾燥させてから蒸すと、ホクホク感が増すようである。

※ 「カヌンの木」は、「縁起の良い木(マイ・モンコン)」ということで、たいていの家の庭に植えられている。

家の裏に植えるのが良いのだそうである。

|