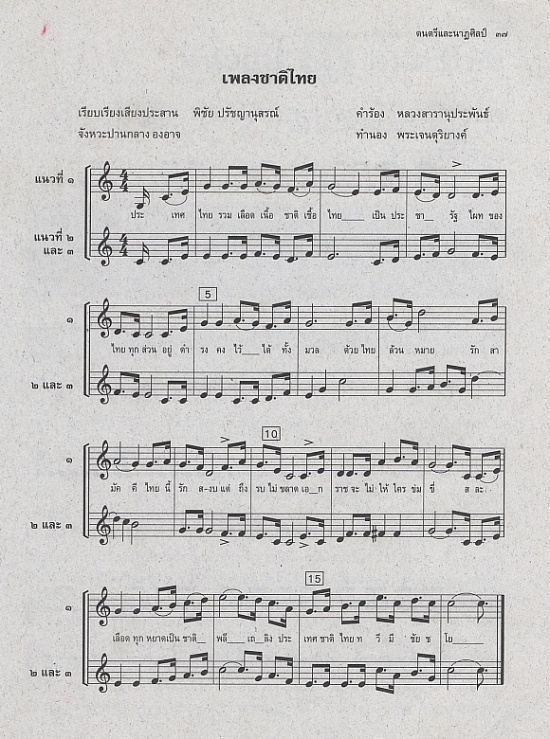

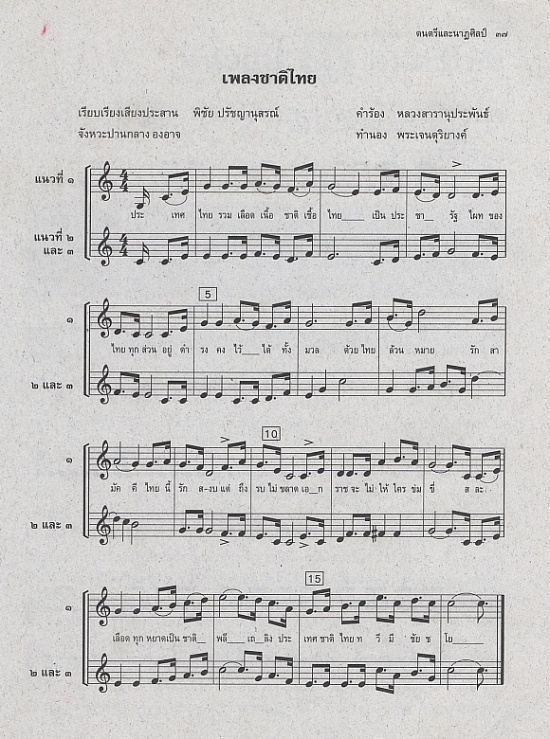

タイ国国歌 BGMで流れている曲が、タイの国歌です。 初めてバンコクを訪れたときの驚きのひとつが、毎日街中に流れる国歌の演奏でした。 朝の8時と夕方の6時になると、あちこちに設置されている広報用のスピーカーから国歌が流れてきて、街を歩いている人たちは、あるものは国歌の聞こえてくる方を向き、またあるものは、王宮の方角と思しき方向を向いて直立不動の姿勢で国歌を聴くのです。なかには、右手を左の胸に当てて聞いている「愛国者」もいたりします。 当時は、現在ほど車の往来も多くなく、「サムロー」など一部の車は、路肩に停車して国歌の終わるのを待つものもあるくらいでした。また、映画館に入ると、始まりに、国王をはじめ王室の方々の映像が映し出され、国歌が流れてきます。この間、観客はいっせいに起立し、「気をつけ」の姿勢になって国王と国歌に敬意を表するのです。たとえ外国人であっても、起立して敬意を表するのが礼儀というものです。テレビやラジオでは、どんな番組を放送中であっても、8時と6時になると番組を中断して国歌が流されます。 多分、法律で定められているのでしょうが、「軍国主義の象徴」の象徴のように思われている、日本の「君が代」のことを思うと、なんとも複雑な思いがしたものです。正々堂々と国歌を愛唱できない国民は不幸せだと思います。 タイ国歌の歌詞の中には、「自由」という言葉は出てきませんが、一説には、「自由」をいみするといわれる「タイ」の人々は、日本とは比較にならないほど「自由」でおおらかな毎日を送っています。「国家」というのは、そこに「国民」が住む単なる器で、国民が生活してゆくのに不自由を感じさせるような「手かせ足かせ」であってはならないと思います。国民こぞって、祖国を愛し、国歌を愛唱出来る「日本国」が、一日も早く実現する日が来ることを期待したいと思います。 タイの国歌は、「君が代」と同じように、歌詞がとても難解です。私的な感想としては、歌詞と曲がアンマッチで唄うのはそれにもまして難しいです。田舎の子供たちも学校に行くようになると、「国歌」を歌うのが日課になりますが、3年生くらいになっても、歌詞を正しく歌えない子もけっこういたりするくらいです。 余談ですが、タイの「永住VISA]を取得するためには、「国歌が最後まで正しく歌えて、なおかつ歌詞の意味を理解できること」が要件のひとつになっているのだということを聞いたことがあります。 タイの国歌は、1939年(仏暦2482年)、それまで「サイアム(シャム)」と呼ばれていた国名を「タイ」に変更したのを機会に、新しい国歌を公募して、今の国歌になったのだそうです。世界中を巻き込んだ大きな戦争が始まりかけていたころのことです。 タイ国は、東南アジア諸国の中では、列強の帝国植民地主義から、唯一独立を守り通した国で、タイ人は、そのことをたいへん誇りに思っています。また、タイ国民は、単一民族によって成り立っている国ではないことも、よく承知してます。「タイで生まれて、タイ語を話せば、タイ人」だといわれるくらいに、各民族間に亀裂が入らないように常に留意された施策がとられてきました。(戦後の一時期、華人排斥政策がとられたこともありますが。) 国の独立を守り、国民をまもるために、国際的には、時に優柔不断、背信行為とも受け取られかねない政策が採られたこともあったようです。 国歌の歌詞からだけでも、タイ国のさまざまな事情が読み取れるます。歌詞の2小節目から、3小節目にかけて、「チャート・チュア・タイ」とある「チュア」とは、「血統」とか「種」を意味することばで、日本の戸籍謄本に相当する「(改正前の)住民登録謄本」には、「国籍」の項目のほかに、「チュア・チャート」の項目があり、「血統・人種名」が記載されていました。華人の子孫であれば、「チュア・チャート・チン」、日本人だと「チュア・チャート・イープン」となります。 歌詞の意味は、おおむね以下のようなものです。

|

||||